Design to Shape

"ゆらぎ”を与えるラウンジチェア

Edition No.12:FLAMMA

新たな座り体験を

2023年のカタログで表紙のデザインのモチーフとなったフランマは、2021年からの京都工芸繊維大学との産学連携で生まれた商品です。2016年から取り組んでいる京都工芸繊維大学との産学連携ですが、早くもフランマで4番目の商品化となりました。

毎年その年に、学生さんにデザインを考えてもらう上でのテーマを決めていますが、2021年に学生さんにお話したテーマが、「新たな座り体験を提供できるモールドウレタンのチェア」でした。SOGOKAGUには昔から、「イスは人と人を結ぶコミュニケーションツールである」というMEETALKと呼ばれる言葉があります。多様性が叫ばれ、イスなどの家具が使われる空間も、プライベートとパブリックの境界が曖昧になる中で、「座る」という行為から生まれる新たなコミュニケーションの形を学生さんたちに考えてもらいたい、という思いがありました。

毎年その年に、学生さんにデザインを考えてもらう上でのテーマを決めていますが、2021年に学生さんにお話したテーマが、「新たな座り体験を提供できるモールドウレタンのチェア」でした。SOGOKAGUには昔から、「イスは人と人を結ぶコミュニケーションツールである」というMEETALKと呼ばれる言葉があります。多様性が叫ばれ、イスなどの家具が使われる空間も、プライベートとパブリックの境界が曖昧になる中で、「座る」という行為から生まれる新たなコミュニケーションの形を学生さんたちに考えてもらいたい、という思いがありました。

4つの体験

今回のテーマを元にした学生さんたちの思考でおもしろかったのが、「新たな座り体験」を考える際に、イスを取り巻く環境面での体験として、「座っている人の体験」と「座っていない人の体験」を深堀りしていた点です。

座っている人の体験としては、「深くもたれる」、「本を読む」といった「行動」の体験や、「リラックスする」、「集中する」といった「感情」の体験があります。一方で、座っていない人の体験としては、「高級感を感じる」、「開放感がある」といった「視覚」面での体験や、「スタッキングできる」、「キャスターがついている」といった「機能」面での体験があります。

さらにこれらの「行動」、「感情」、「視覚」、「機能」といった4つの体験に注目しながら、複数の施設で観察調査を行いました。イスというと座っている時の体験を重視しがちですが、座っていない時の体験に着目したことで、観察調査の際に広い視野で俯瞰することができ、その後のフランマのデザインを生み出すきっかけとなったのです。

さらにこれらの「行動」、「感情」、「視覚」、「機能」といった4つの体験に注目しながら、複数の施設で観察調査を行いました。イスというと座っている時の体験を重視しがちですが、座っていない時の体験に着目したことで、観察調査の際に広い視野で俯瞰することができ、その後のフランマのデザインを生み出すきっかけとなったのです。

THE PROCESS

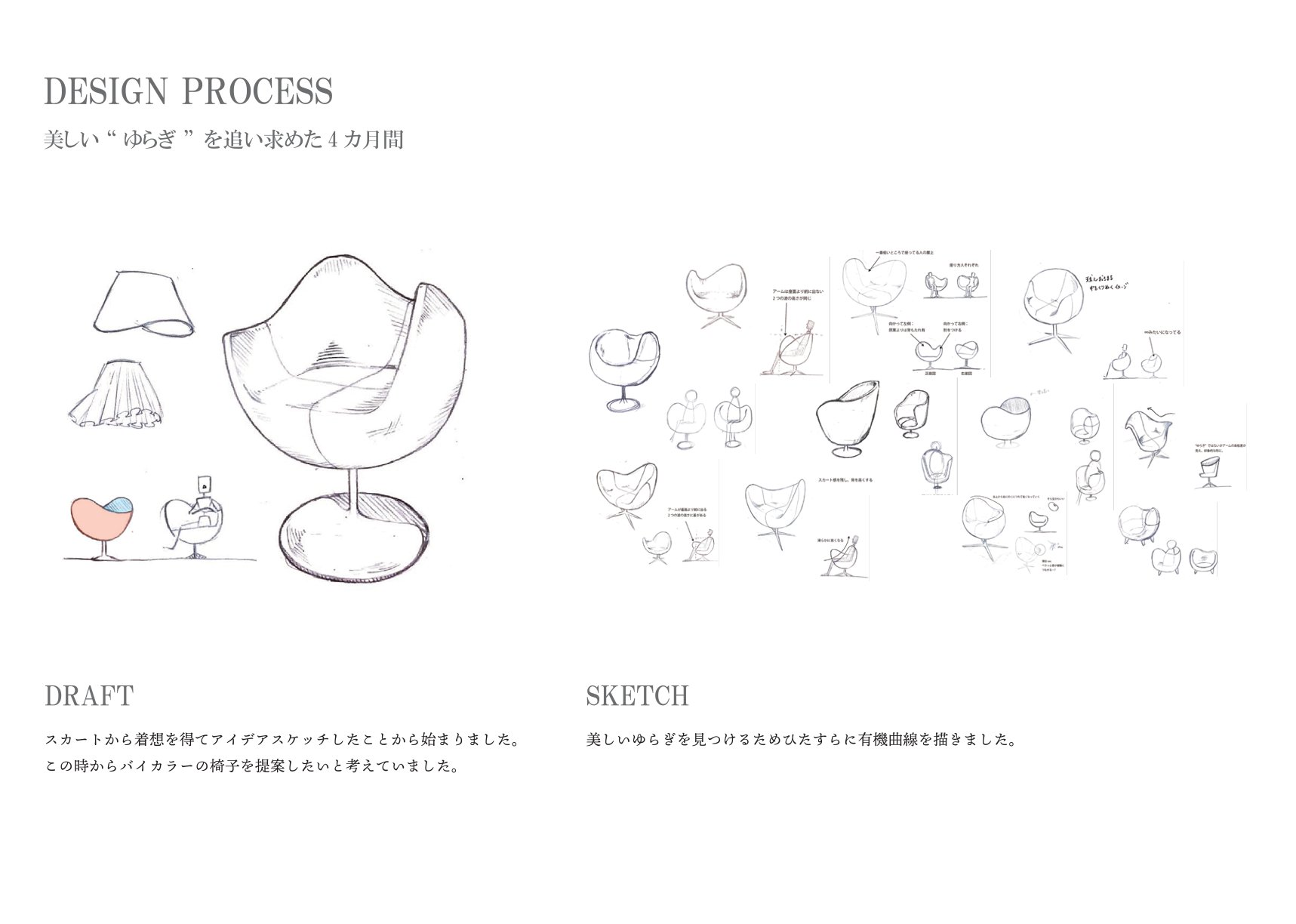

美しい“ゆらぎ”を求めて

フランマは当初、スカートが“揺らぐ”イメージから着想を得て、「Yuragi」という名称で呼ばれていました。スカートの裾が風で揺らいだ際に描く美しい有機曲線を「ゆらぎ」と表現し、美しい「ゆらぎ」を見つけるためにひたすらスケッチを描き、クレイモデルで造形を検証する作業が繰り返されました。目指したのは、360度どの角度から見ても美しい輪郭曲線でした。簡易な段ボールの模型でトップの高さや座面の高さを検証し、実寸大のプロトタイプでは6度のモデル検証を経て最終的な形状が決まりました。輪郭曲線の美しさだけではなく、外側はスタイリッシュながら、内側は厚みをもたせることでふっくらさせ、優しく包みこまれるような座り心地を目指しました。

また、この「ゆらぎ」というワードは2023-24カタログのコンセプトにもなっています。私たちの身の回りには様々な境界が存在します。内と外、プライベートとパブリックといった物理的な境界もあれば、知識や固定概念が生み出す思考の境界といったものも存在します。フランマが描く美しい有機曲線は、これらの境界に「ゆらぎ」を与え、新たなコミュニケーションを生み出すのです。

また、この「ゆらぎ」というワードは2023-24カタログのコンセプトにもなっています。私たちの身の回りには様々な境界が存在します。内と外、プライベートとパブリックといった物理的な境界もあれば、知識や固定概念が生み出す思考の境界といったものも存在します。フランマが描く美しい有機曲線は、これらの境界に「ゆらぎ」を与え、新たなコミュニケーションを生み出すのです。

360度どこから見ても美しい

フランマの最終形状は3Dでの細かいラインの調整で完成しています。

360度どこから見ても美しい輪郭曲線は、カジュアルさと優雅さの二面性を持ち合わせています。ゆらぎをイメージした有機曲線が描く美しいラインは、優しい包容力と心地よい開放感を体感でき、座り方を定めない機能美は新たな座り体験を生み出しました。

存在感のあるデザインながら滑らかに波打つ形状は、自然と空間に溶け込み、また境界を曖昧にすることで新たなコミュニケーションを誘発します。 フランマの“ゆらぎ”が生み出す新たな座りとフランマが生み出す新しいコミュニエーションの形を体験してみてください。

360度どこから見ても美しい輪郭曲線は、カジュアルさと優雅さの二面性を持ち合わせています。ゆらぎをイメージした有機曲線が描く美しいラインは、優しい包容力と心地よい開放感を体感でき、座り方を定めない機能美は新たな座り体験を生み出しました。

存在感のあるデザインながら滑らかに波打つ形状は、自然と空間に溶け込み、また境界を曖昧にすることで新たなコミュニケーションを誘発します。 フランマの“ゆらぎ”が生み出す新たな座りとフランマが生み出す新しいコミュニエーションの形を体験してみてください。